Se a humanidade se comprometesse a consumir a cada ano só os recursos

naturais que pudessem ser repostos pelo planeta no mesmo período, em 2013

teríamos de fechar a Terra para balanço hoje, 20 de agosto. Essa é a estimativa

da Global Footprint Network, ONG de pesquisa que há dez anos calcula o

"Dia da Sobrecarga".

Neste ano, o esgotamento ocorreu mais cedo do que em 2012 (22 de

agosto), e a piora tem sido persistente. "A cada ano, temos o Dia da

Sobrecarga antecipado em dois ou três dias", diz Juan Carlos Morales,

diretor regional da entidade na América Latina.

Para facilitar o entendimento da situação, a Global Footprint Network

continua promovendo o uso do conceito de "pegada ambiental", uma

medida objetiva do impacto do consumo humano sobre recursos naturais.

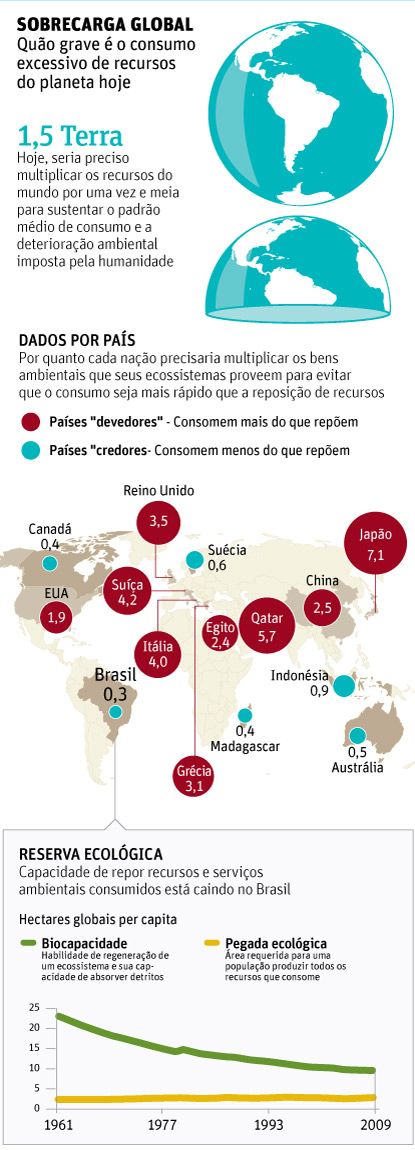

No Dia da Sobrecarga, porém, expressa-o de outra maneira: para sustentar

o atual padrão médio de consumo da humanidade, a Terra precisaria ter 50% mais

recursos.

Para fazer a conta, a ONG usa

dados da ONU, da Agência Internacional de Energia, da OMC (Organização Mundial

do Comércio) e busca detalhes em dados dos governos dos próprios países.

O número leva em conta o consumo global, a eficiência de produção de

bens, o tamanho da população e a capacidade da natureza de prover recursos e

biodegradar/reciclar resíduos. Isso é traduzido em unidades de "hectares

globais", que representam tanto áreas cultiváveis quanto reservas de

manancial e até recursos pesqueiros disponíveis em águas internacionais.

A emissão de gases de efeito estufa também entra na conta, e países

ganham mais pontos por preservar florestas que retêm carbono.

Apesar de ter começado a calcular o Dia da Sobrecarga há uma década, a

Global Footprint compila dados que remontam a 1961. Desde aquele ano, a

sobrecarga ambiental dobrou no planeta, e a projeção atual é de que precisemos

de duas Terras para sustentar a humanidade antes de 2050. A mensagem é que esse

padrão de desenvolvimento não tem como se sustentar por muito tempo.

"O problema hoje não é só proteger o ambiente, mas também a

economia pois os países têm ficado mais dependentes de importação, o que faz o

preço das commodities disparar", diz Morales. "Isso ocorre porque os

serviços ambientais [benefícios que tiramos dos ecossistemas] já não são

suficientes".

BRASIL "CREDOR"

No panorama traçado pela Global Footprint Network, o Brasil aparece

ainda como um "credor" ambiental, oferecendo ao mundo mais recursos

naturais do que consome. Isso se deve em grande parte à Amazônia, que retém

muito carbono nas árvores, e a uma grande oferta ainda de terras agricultáveis

não desgastadas.

Mas, segundo a ONG WWF-Brasil, que faz o cálculo da pegada ambiental do

país, nossa margem de manobra está diminuindo (veja quadro à dir.), e exibe

grandes desigualdades regionais. "Na cidade de São Paulo, usamos mais de

duas vezes e meia a área correspondente a tudo o que consumimos", diz

Maria Cecília Wey de Brito, da WWF. O número é similar ao da China, um dos

maiores "devedores" ambientais.

Fonte: Folha de S. Paulo.